撰文:杨乡(国家广电总局电影局退休干部)

解放后他们离婚了1945年抗战胜利,日本投降了,郑秀带着女儿回到北京,我父母回到上海与亲人团聚。两个家庭就各自分开了,但断断续续仍然联系。

解放初,曹禺仍然与邓译生同居,听说北京妇联的大姐们很为郑秀抱不平,曾组织了一大卡车的妇女去找曹禺,劝他不要与郑秀离婚,应该与邓译生分开,曹禺无论如何不同意。曹禺平日和蔼可亲,对人很客气,从不得罪人,我母亲与他认识几十年,从未见他发脾气,斥责人,总是笑眯眯的。他是名人,又是学生们爱戴的老师,可他很谦虚,学生们去看望他,他总要送到大门外,对任何人都是那么温和、可亲。妇联调解不成,郑秀只得成全他,同意离婚,曹禺与邓译生正式结婚。

郑秀大学毕业后一直作曹禺夫人,当太太,不工作,离婚后反而工作了。她成为一位中学老师,在北京灯市口中学(原母校贝满女中)教书,她衣着朴素了,沉着了,变得精神了。她带着两个女儿黛黛和昭昭住在北京东城区东石槽胡同,祖上留下的一所小四合院里,请了个保姆照顾生活。1953年我母亲去北京参加创作会议又见到郑秀,她一定要请母亲到家里吃饭,桌上依然先摆着四个冷盘,有甜点心、银耳羹、福建红糟鸡等保留节目。母亲不敢提起曹禺,怕她伤心,可她自己反而提起,她谈到邓译生:“她也生了两个女儿,一直没有工作,整天捧着药罐子,这是家宝自找的,他就是这个命。”“他一直没有写出什么作品来,听说他看见许多人都下乡下厂改造自己,他也带着一家老小还有保姆到佛子岭去体验生活,也没有写出作品来。他和我结婚以后却写出了《原野》《日出》《北京人》《蜕变》《家》一系列名著。”郑秀带着气愤地说了一大串。“你和村彬都是作家,多好!”郑秀最后说。

父母在北京开会也见到曹禺,他热情地拉着我父母说:“你们写了不少东西,太好了!”一次,曹禺到上海绍兴路我们家,看见在楼前有个小花园,有桃树柳树和许多花草,中间还有棵长得很茂盛的大塔松,走进楼上敞亮的房间,他就兴奋得叫起来:“我们真的翻身了,解放前这种房子我们看也别想看,可现在我们住进来了。”他还是那么热情洋溢。

解放初期,文艺界很多人都认为自己是从旧社会过来的,感到连话都不会说了,词汇全变了,都是新名词,思想跟不上时代,不是无产阶级思想,大家都急于改造自己,要从头学起,纷纷参军下乡去工厂,向工农兵学习。我父母参军到苏北军区,曹禺去了佛子岭水库工地。当时有人对经常演出的《雷雨》在报纸上提出批评,认为鲁大海和鲁贵应该是工人阶级,但剧中他们都不是工人形象。曹禺从不固执己见,也不自以为是,他想剧中鲁贵是工人阶级应该修改,就把剧本修改了。戏剧学院教授吴仞之也曾为如何塑造鲁贵与人论战,他导演《雷雨》时就按曹禺修改本把鲁贵的表演改了,结果这个人物一点色彩也没有了,其他人物也因此而减色,演出很失败。后来曹禺又把戏改回来,在艺术探讨上走了一段弯路。

“文革”十年动乱,我父亲被打成资产阶级反动学术权威,在苦难中还患肺癌开刀,粉碎“四人帮”后得到第二次解放。父母再次回到故乡北京,我陪母亲去看郑秀,她“文革”中没有受到大冲击,仍然住在那套古老四合院里,她还是那么好客,请我们去家中吃饭,照例有甜点心、银耳羹和福建红糟鸡等。多年不见了,郑秀谈起曹禺还是那样动情:“元美,你知道‘文革’中家宝差点被开大会批斗,那次已经通知他了,他吓得让家人给他准备后事,我听到这消息叫两个女儿去看他,去安慰他们。告诉邓译生如果家宝有什么不幸,郑秀和两个女儿会来负责她们母女三人的。”当时黛黛已经是住院医生了,昭昭在北影搞音乐工作,都已经挣钱了,郑秀自己也在教书,而邓译生还是没有工作,她和曹禺的两个女儿还在上学,所以郑秀说她母女三人可以负责邓译生母女三人的生活和两个孩子的学费,还建议邓译生学缝纫,挣点钱补贴家用。这样邓译生的两个女儿有时也到郑秀家来探望,她们在苦难的日子里有了来往。郑秀虽然一直恨邓译生抢走了曹禺,可还是在困难时期关心邓译生。郑秀讲得那样动情,浸透着对曹禺的一片深情,她太重情义了,令人感动!

晚年的浓郁情思

曹禺“文革”后被选为全国剧协主席、文联主席,我父母不愿意攀高结贵就很少去找他了,但每年两会期间父亲去北京,总能在会上见到他。后听说邓译生肺病复发,病得很厉害,整天守着药罐子,一次病情严重,曹禺把自己写的稿子都拿出来烧了,可见他对邓爱之深。不久听说邓译生不幸走了,可以想象曹禺那时有多痛苦,从邓译生得病到逝去,曹禺有多少岁月在悲痛中度过,他对邓译生是一往情深。而郑秀却对曹禺一往情深,一直想与他复婚,想办法照顾他,做菜送给他吃,安慰他,让大女儿黛黛常去看望他,黛黛是个好女儿,好医生,成为曹禺的保健医生。朋友们旁观者都知道曹禺对郑秀一点意思都没有,从没到郑秀家去看看她。可郑秀谈起曹禺总是情意绵绵,事隔几十年了,她还活在遥远的情感之中。母亲为老友袒露心怀而感动,更为她担忧。

后来传闻曹禺与李玉茹好了,大家半信半疑,李玉茹是我国京剧名演员,与言慧珠、童芷苓三足鼎立。著名武旦宋德珠曾说:这三位名角中要数师妹玉茹有真功夫。李玉茹到底是科班出身,十四五岁在戏校时就演过女主角了,我母亲在燕京读书就曾看过她配合王金璐演《平贵别窑》,小小个子胖胖的圆脸,还带点娃娃味,可是戏演得很好,大家都觉得她是继承赵金荣、侯玉兰的后起之秀。李玉茹曾经的婚姻并不幸福,“文革”中受到很大冲击,传闻劝她退党。李玉茹这时已是年近六十岁了,已经不大登台演出了,原剧专的校友得知曹禺与李玉茹接近都替他惋惜,可无法与曹禺谈,他也一直否认。

一次我父亲去北京参加全国政协会议,与我母亲一同去探望曹禺,那时他住在新的单元楼里,这是自江安剧专共事后,第一次到他家里,他与邓译生的两个女儿同住,那天两个女儿都不在家,房间布置很简单,家具不多,大家谈了很久。我父亲是很直爽的人,他把积在心里对曹禺的疑点都提出来了,第一个就提出:很不理解曹禺为什么会对上海人艺的一次很不成熟的《罗密欧与朱丽叶》演出大加赞允?这戏用的是曹禺的中文译本,由丹尼导演,而当时丹尼已经开始患有老年痴呆症,什么都不记得了,她不肯导演,而黄佐临不觉得她有病,一定要她导演。据说她很少到场,大都由副导演排的。彩排时,我母亲坐在丹尼身边,《梁祝·楼台会》一场刚闭幕,她却问我母亲怎么没演《梁祝·楼台会》呀?可见她当时已经病了。这台演出不理想,存在不少问题,曹禺正巧到上海看了戏,演出结束后他上台祝贺,大家要他提意见,他只说:“好极了!是看到的最好的一台。”没说任何具体意见,可又听说他出了剧场上汽车时却说:“演的什么呀!”父亲对他很失望,想他在敷衍,不真诚。对于父亲的疑问,曹禺坦诚说:“没办法!我作为全国剧协负责人,如果说不好,对那个演出的打击不太大了嘛?大家会把我的话作为对这个演出的定论,这样就影响了卖座等一系列问题,对演出单位就很不利了,所以对什么都只能说好,这是没办法的事。”曹禺说出了他的苦衷,父亲感到他当个领导也真不容易。接着父亲就谈到与李玉茹的关系问题,不知曹禺是有顾虑还是没有最后下决心,仍然否认。

曹禺与李玉茹第一次同时出现在我家,是曹禺希望我父亲导演他的新作《王昭君》,这个戏北京人艺刚演出过,反映一般,演出票房亦不好,大家只对饰演老宫女的赵蕴如评价很高,认为全剧这个人物写得最成功,赵蕴如也演得最好。父亲以为曹禺希望自己在上海重排,能有好一些的效果,因为曹禺对我父亲的导演功力很赞赏。抗战时江安国立剧专排演顾毓琇的《岳飞》,经多位教师导演均不能上演,最后由我父亲导演,在重庆公演获得成功,成为学校的保留剧目,曹禺戏称我父亲“杨回天”。父亲万万没有想到曹禺这次是想把《王昭君》改编为京剧,由李玉茹主演,父亲当时正忙于排其他戏,而且怀疑这戏是否适合改京剧?加之李玉茹当时已近六旬,演这个人物是否合适?所以不知如何答复。曹禺是聪明人,感到我父亲不愿意排,以后就没再提了,而他与李玉茹的结合就此而半公开了。

郑秀对此想必有所听闻,但她却还是一门心思想与曹禺复婚,多次与我母亲谈起此事,希望我母亲与曹禺谈谈,撮合撮合。我父母知道此事绝无可能,曹禺毫无此意,只是郑秀一味痴心,一往情深,我母亲很为郑秀难过,又不好直说,只能婉转地劝她还是保持目前的状况为好。当郑秀得知曹禺与李玉茹结合完全公开,很为曹禺担心。

后来郑秀退休了,那时万黛夫妇已去美国当医生,看来她经济条件好多了,二女儿万昭在北京电影制片厂工作,常去看她,替她买了三轮脚踏车,随时可以出门玩玩,有个保姆一直照料她一个人,按说她可以安度晚年了。可是曹禺病了,肾脏病需要长期血透,这时郑秀也病了,由于她长期吸烟,患上严重的气管炎,又说是肺心病,常常透不过气来,随身带着小瓶子喷氧气,身体很虚弱,但她对曹禺的一缕情丝没有断,对曹禺与李玉茹结合始终耿耿于怀,郑秀表面是恨曹禺的,但心里还是喜欢他的。她一直想念着曹禺,仍然常常让保姆往医院给曹禺送菜,认为曹禺的病很难治愈,不久于人世,曹禺仍是她心里最重要的人,仍是她生活的支柱,每次见到我母亲都要谈论曹禺。

曹禺住院期间,我父母到北京总会去医院看望他,总见到李玉茹陪在病房里,夜里就搭个小折叠床睡在那里。想起曹禺与李玉茹结合后,一次他们同去上海,我父母与上海剧专校友请他们二位到文化俱乐部吃饭,那天菜很丰富,李玉茹吃得很多,直说好吃,我母亲很惊讶,没想到一位很斯文的京剧艺人这么能吃,饭后很多菜都打包了,让李玉茹带回旅馆,没想到她很高兴地拎上了汽车,感到她很豪爽,不装腔作态,就对她看法有了变化。李玉茹多年一直陪着曹禺,顾不及梳妆打扮,穿件很随便的衣服,毫不修饰地照应着曹禺,作为一位名演员,能放弃自己心爱的艺术,整天陪着一个没有希望治愈的病人,变成贤妻良母了,真是令人难以想象。

一次郑秀得知我母亲到北京了,一定要请吃饭,说正好是她生日。正巧黛黛回国来探亲,昭昭和她女婿还有一个外孙都来了,黛黛张罗上菜,一道一道菜很排场。有个大菜,郑秀说:“怎么用这个盘子?我不是要用那套蓝花大瓷盂吗?”黛黛忙说:“对了,我忘了。”忙把盘子端下去重新换了蓝花大瓷盂再端上来。餐后昭昭拿出相册,大都是郑秀的照片,昭昭说:“妈妈是我们拍照的主角,是我们家的明星,看她拍的照片多好!”说着又拿出相机来拍摄,看得出来黛黛和昭昭都在想办法使她快乐。

郑秀是重感情的人,她常住北京,对贝满女中同学比较了解,算算竟有十个人都在北京,经历五十多年沧桑,如今已是七十多岁的老人了,相约在北海公园假山上聚餐,大家各自带了野餐的食品,好像又回到五十多年前中学时期。那天郑秀由最年轻也最健康的同学陪着去的,她时常透不过气来要吸氧气,这种状况她还提出请大家第二天去她家吃饭,再聚会。同学们都认为她身体不好,不要麻烦她了,可她非常热情坚持要大家去。第二天大多数都去了,郑秀仍然很讲究地准备了一桌酒席似的饭菜。郑秀很单纯,甚至有些傻,别人对自己有看法,竟然一无所知,她喜怒哀乐一切都放在脸上,没有任何隐瞒,把我母亲当为最亲近的朋友。郑秀在病势沉重很虚弱时,每说一句话都很费力,一直喘着,还要我母亲回上海前,一定要到她家吃饭。母亲不好说什么,就说:“别了,等你好了,我一定来吃饭。”她生气了,急得更喘不过气来,一定要我母亲去,母亲只好答应了。临行前我母亲去告别,郑秀还是让保姆做了五六碗菜,那顿饭我母亲实在一口也吃不下去。郑秀病成这样还是那么热情对待朋友,看着她那瘦弱的身躯,我母亲心里说不出的难受,回上海没多久就听说郑秀病逝了。

两年后我母亲又到北京过春节,去探望曹禺,曹禺一见到我母亲就悄悄地说他对不起郑秀,我母亲说,肺心病没办法的事,劝他不要多想了,养病要紧。曹禺很沉重地反复说:“不,我总有点内疚!”“对不起她!”他们两位脾气大不相同,当初为什么相爱结合呢?他怎么会爱上郑秀的?那时郑秀在他心目中是什么形象?我们都不知实情。曹禺又伤感地说,他结过三次婚,有四个女儿——他没有说下去,不知他是什么意思。黛黛定居美国了,昭昭在北京电影制片厂工作,据说与他有过过节,昭昭曾将曹禺的《日出》改编成电影文学本,上海电影制片厂要拍《日出》,她就把剧本交给曹禺,后来用了万方的改编本,昭昭认为那就是自己改编的本子,因此很不高兴。我母亲听到此事心里也不好过,都是根据曹禺原作改编,同一个故事总会有雷同之处。郑秀对这件事很生气,认为曹禺对邓译生养的女儿比对自己的好,婚姻的不幸影响了下一代。那时李玉茹患肺癌到上海开刀去了,曹禺很寂寞,他心情当然不好。我母亲就安慰他说:“玉茹一直在这医院搭个床陪你,真不容易,她对你真好。”所幸李玉茹手术后身体恢复很快,较前胖多了,不久她又回到曹禺身边,与他相依为命。

父母和曹禺的深厚情谊

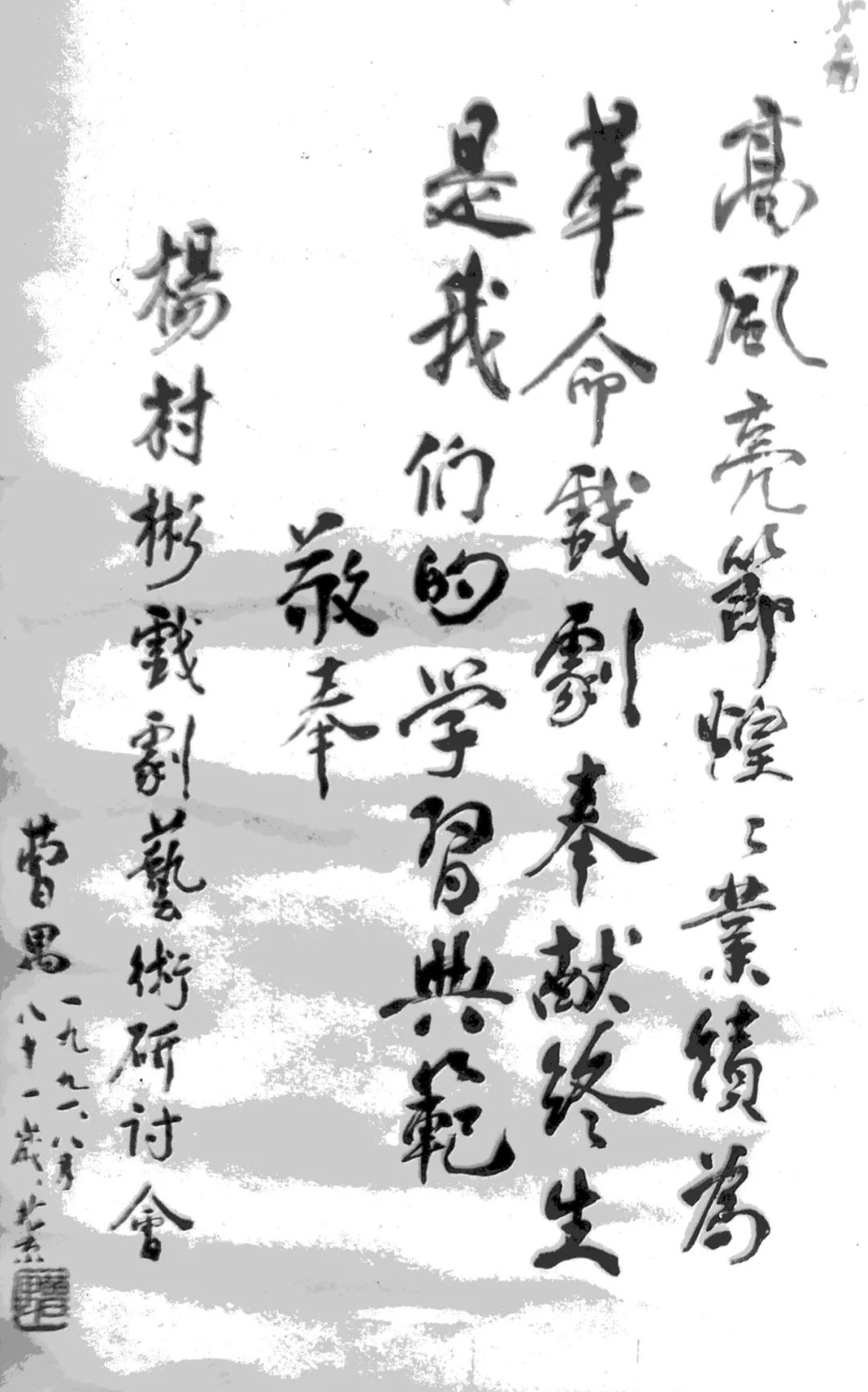

1991年,在我父亲逝世两周年之际,中国戏剧出版社拟出版他的导演经验和理论专著,并请曹禺为该书写序并题写书名,曹禺欣然接受,按时交稿。父亲的学生和朋友酝酿召开一个纪念会,由中国剧协、上海剧协和上海人艺、上昆、上影等单位发起筹办“杨村彬戏剧艺术研讨会”,我母亲想请曹禺题词,去医院探望他,刚走进病房,还未开口,曹禺就从病床上爬起来,母亲立刻劝他躺着休息,曹禺穿好衣服笑着说:“村彬的研讨会就要召开了,我想写点。”就让李玉茹拿出笔砚,铺好宣纸,李玉茹说:“家宝昨夜就想好词句了!”母亲不知说什么好,想曹禺以久病之身对老朋友如此尽心,真是情感深厚啊。曹禺站立着拿起毛笔,母亲劝他坐下写,李玉茹说:“他喜欢悬腕写,他早就想好要写大幅字。”只见曹禺把纸张摆好,计划了数字,就挥笔写下:

高风亮节 煌煌业绩 为革命戏剧奉献终生是我们的学习典范 敬奉

杨村彬戏剧艺术研讨会

曹禺一九九一年八月

八十一岁,北京

他手没有抖颤,一气呵成,写完后就坐在躺椅上对我母亲说:“在江安多好啊!我们一起聊天、野餐、到江边玩,可惜没有探讨更多文艺戏剧问题。村彬写了那么多戏,导演了那么多戏,他做了那么多工作。”曹禺又深情真诚地看着我母亲说:“村彬真是圣人,从没有人在他背后说他的坏话,我从来没听见过,这真不容易!”这时医院开饭了,送来一些干巴巴的炒菜米饭,母亲止不住说:“就这菜?怎么没有汤水?”曹禺说:“不要紧,我女儿从国外请人带东西给我,很好吃的。”李玉茹从冰箱里取出个小纸包,曹禺很小心地打开纸包,再打开里面的锡纸,拿出一段红肠。李玉茹说:“家宝很爱吃,舍不得一下吃完,每次只切一小段吃。”母亲说:“病人还是要喝点好汤水,我女儿家方便,我可以烧点家乡藕汤给你送来。”曹禺马上笑着用湖北家乡口音说:“湖北藕汤太好喝了,我总忘不了在清华读书时到你家吃饭,你妈妈煨的藕汤太好喝了!”他说的时候好像余味犹存。后来母亲多次烧了藕汤让我们送到医院给曹禺喝,可惜北京难得买到炖汤的粉藕。我每次去医院看望曹禺伯伯,他总是硬撑起身子要送我到电梯口,我再三谢绝也无法阻挡。我是晚辈啊,他如此礼貌周全,弄得我很过意不去。

在交谈中母亲感到曹禺收入有限,他长期卧床没有稿费收入,仅靠工资,李玉茹也很久不演出了,他们要开支北京上海两个家,很难想象像曹禺这样一个有贡献的大作家的生活状况会是这样的。当时有台商要在大陆投资建厂,要我母亲帮助请大陆名人为他们写招牌,母亲就想到曹禺,几经洽商他们选定曹禺。母亲向曹禺介绍了情况,曹禺一口答应没提酬劳,就题写了招牌。台商立刻汇去润笔费,曹禺让司机帮助取款,没想到钱被偷了,虽然报了警,但一直未能破案。得知此情况母亲也很无奈,正巧这时有人邀请我母亲共同创办艺术学校,因年事已高,母亲再三推脱,对方不断说服;他们又得知我母亲与曹禺是老朋友,要求母亲请曹禺题写校名。母亲想这可以补偿曹禺上次失款的损失,就让我和爱人去医院探视时悄悄询问李玉茹,没想到曹禺一听说是与我母亲有关的学校立即抱病题写了。母亲担心曹禺他们无人去银行取润笔费,就让学校把钱汇给我,由我们取钱送到医院曹禺手中。曹禺收到钱还与我母亲通了电话,母亲才放下心来。后来曹禺病情有好转,春节回家过了年,还出席中央戏剧学院校庆活动,母亲在电视里看到他坐轮椅参加大会真为他高兴!

1996年12月13日曹禺去世了,李玉茹不让我告诉母亲,当时母亲正在美国探亲,没想到竟在报纸上看到曹禺逝世消息。老朋友的逝去,母亲十分哀伤,在异国他乡,一幕幕往事浮现眼前,她只能记下点点滴滴寄托哀思。

(全文完)

原标题《我所知道的曹禺与郑秀(下)》载于《世纪》杂志2019年第2期,责任编辑:崖丽娟,新媒体实习编辑:钟凯月。