原创: 阿改 象外

1945年出生的巫鸿最初的梦想是做一个艺术家。

他喜欢画画,也经常画画,结果等他念完中学,才发现毕业那年(1963年)中央美院所有艺术系都不招生,他因此只能报考美术史系,从此踏上艺术史研究之路。

1963年至1968年,巫鸿就读于中央美院。“文革”期间,尚未毕业的他被送去宣化的部队“接受再教育”。1972年,幸运之神眷顾——他被分配到故宫。

此前接受《新京报》采访时,巫鸿以自述的形式回忆了自己如何“从故宫出发,走向哈佛”:

在故宫的第一年,我在绘画馆里站殿。站殿的时候干什么呢?就是天天擦玻璃,不停地擦,还有拖地,收拾卫生。我印象很深的是每天擦的玻璃上都是人们不停(留下)的手印,还有小孩子吃过冰棍留下的嘴唇印。

1973年,“站殿”一年后的巫鸿得以开始参加业务工作。先是在书画组,后来又去了金石组,接触了许多老先生、老学者。因为单位住房紧张,他被分配住在故宫珍宝馆附近的房子里,一住就是八年。

开始住时那里很荒凉,院内都是荒草,窗户没有玻璃,是纸糊的。同住的人里有人喜欢讲鬼故事,说看见宫女出来啦,看见狐狸啦,等等。这些我倒是都没有见过,但是那种历史的荒凉感是很有感觉的。每当夜幕降临,游人散去,大门关上,故宫内部就与外边隔绝了。有种历史轮回的感觉,空空荡荡的,不知道今夕是何年。

——《巫鸿:从故宫出发 走向哈佛》,新京报

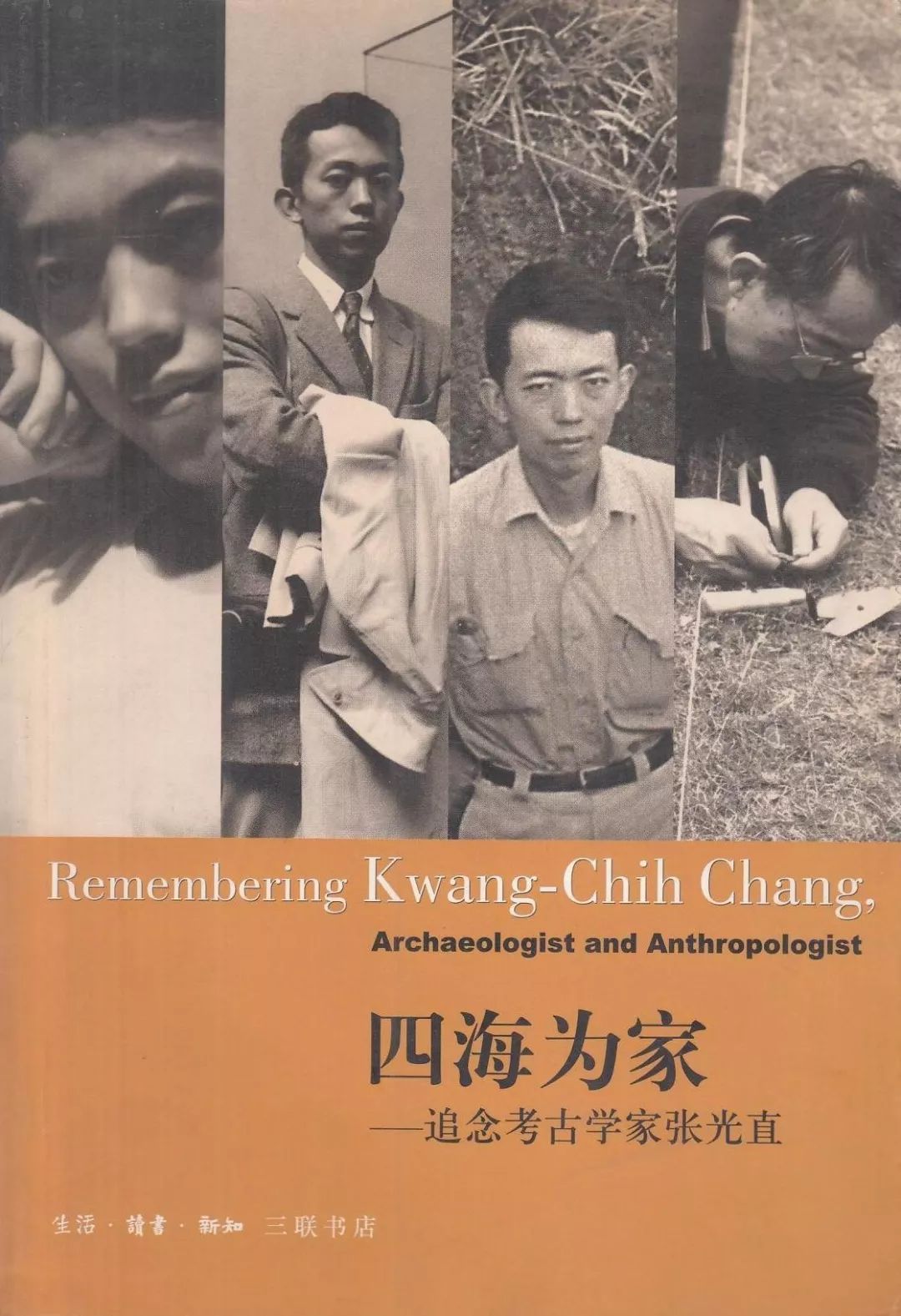

1978年,巫鸿回到中央美院美术史系攻读硕士研究生,1979年他接到当时在美国的一个中学老同学转达的消息:张光直先生看了他在国內发表的一篇文章,问他是否愿意报考哈佛大学。他收到了报名表,填写了寄去,“结果竟然就录取了”。

巫鸿的父亲、著名经济学家巫宝三在1930年代公派出国,先后取得哈佛大学的硕士和博士学位。时隔近半个世纪后的1980年,巫鸿也进入哈佛,并于1987年获得美术史与人类学双重博士学位。

他在哈佛的主要导师张光直是著名的考古学家、人类学家,而巫鸿是张光直招收的第一个大陆学生。在《张光直师、哈佛与我》一文中,巫鸿写道,自己“并没有延续张先生的学科传统,但我自以为我从张先生那里学到的东西比学科的认同更为深刻,牵涉到何为学问、何为学者等根本问题”。

“由于先生的影响,”巫鸿在文章中继续写道,“我在哈佛学到的重要一点是对方法论的自觉,甚至认为这是现代和传统学术的基本分野。我对我自己的学生总是强调我们必须同时研究两个历史,一个是作为研究对象的古代史,另一个是我们自身所从属的学术史。我们写的东西总是落脚在这两个历史的焦点上,我们的任何发现发明也都应该对两种史学研究产生意义。”

1987年,巫鸿开始在哈佛大学美术史系任教,1994年获终身教授职位。同年,巫鸿受聘于芝加哥大学艺术史学系,并于2002年创建芝加哥大学东亚艺术研究中心,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。他在2008年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者和哈佛大学荣誉博士,成为大陆赴美学者获得这些荣誉的第一人。

巫鸿对中国当代艺术也抱有强烈的兴趣。早在上世纪80年代早中期,他就为陈丹青、罗中立、木心等旅美艺术家组织过个展和群展。90年代后期以来,他更是在美国、欧洲和中国策划了一系列具有影响力的展览,包括1999年的“瞬间:20世纪末的中国实验艺术”;2000年的“取缔:在中国展览实验艺术”;2002年“重新解读——中国实验艺术十年(1990-2000)”首届广州三年展等。

他也曾为包括徐冰、刘小东、宋冬、缪晓春、曾梵志、杨福东等在内的一系列中国著名当代艺术家策划过个展,及撰写了多本有关当代艺术著作。亦古亦今、亦中亦西,同时从事美术史研究教学和当代艺术策展的巫鸿,因此被誉为“两条腿”走路的学者和策展人。

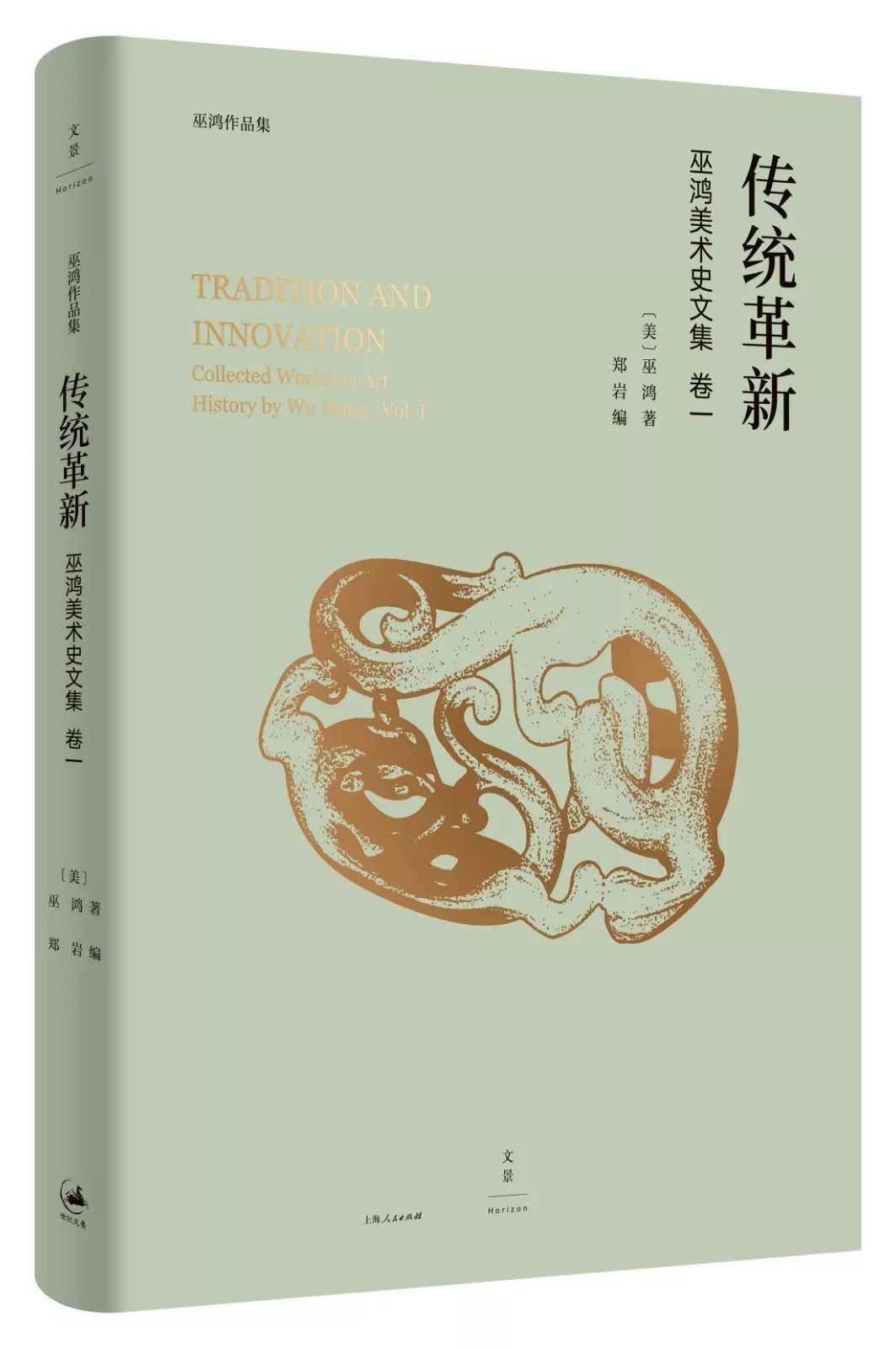

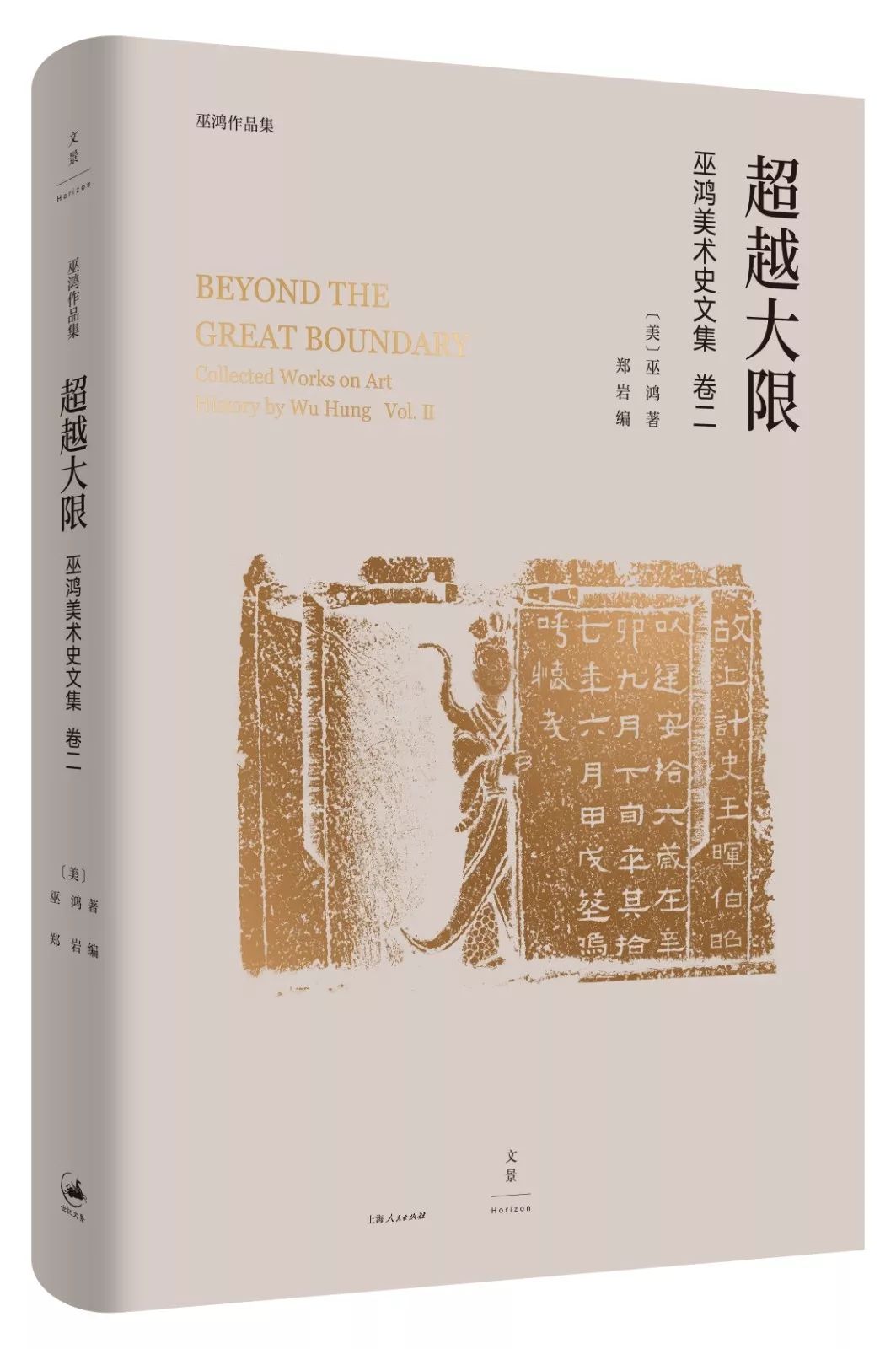

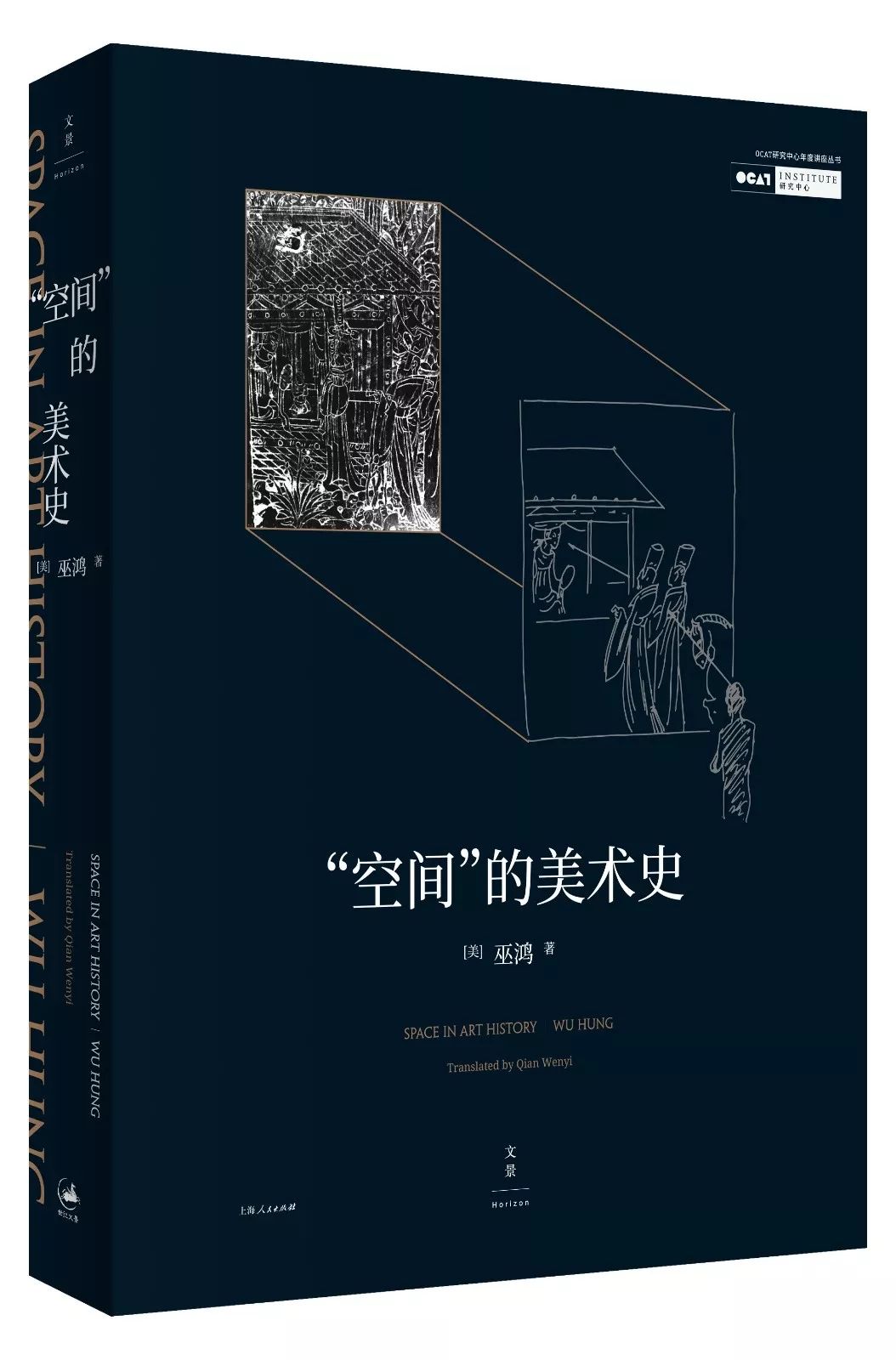

作为享誉国际的美术史学者,巫鸿著作颇丰,涵盖对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究。古代美术史方面的代表作有《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》(1989)、《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》(1995)、《重屏:中国绘画中的媒材与再现》(1996)、《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》(2012)、《“空间”的美术史》(2018)、《中国绘画中的“女性空间”》(2019)等。

中央美术学院人文学院教授郑岩认为,巫鸿的著作“打破了按照材质分类,按照西方概念讲述中国故事的传统,从基本结构上改变了西方中国美术史传统写作的范式,正在构成一种具有历史关怀的、生动新鲜的叙事。不仅如此,以他为代表的这一代学者甚至在对世界范围内整个美术史学科的走向产生重要的作用”。

郑岩在《阅读巫鸿》一文中的另一句话似乎更值得引用:“这个时代需要这样一位美术史家,而他出现了。”

藉由世纪文景出版“巫鸿美术史文集”之际,象外11月22日在巫鸿先生的北京寓所里对其进行了专访。京城雾霾蔽日,巫鸿先生在室内穿的一双彩色鞋袜倒成了当天的一抹亮色了。

象外 X 巫鸿

〇 忆美国生涯

象外 :您曾在《张光直师、哈佛与我》一文中提及就读哈佛时期,去张光直先生的办公室是不敲门的,后来才知道在美国的规矩是要见教授都要预约。您跟他的交往方式可以说特别中国,特别老派,他对您在学术上的影响主要是什么?

巫鸿 :张光直先生是我去美国后的第一个导师。他是一个考古大家,但我其实并不主要做考古、尤其是田野考古方面的工作。所以他对我的影响不是狭隘学科意义上的,而是更深层更广泛意义上的影响。首先他对方法论非常重视,比如他写商代文明,第一章就是写方法论。因此对我而言,历史和学术史都需要做。无论是对美术史还是对考古或别的学科,方法论都是极其重要的,尤其是做现代学术研究。这是因为现代学者意识到自己身处于学术史之中,必须搞清楚自己是在跟谁对谈和呼应。

张先生为人很低调,很简朴,对学术极度认真。这些方面,包括他对政治的态度,都值得我学习。那时候中国刚刚改革开放,在美国“冷战”的味道还在,但对于知识分子来说,世界已经有很多新的可能性。张先生接待了很多人,包括来自大陆、台湾、德国、法国、韩国之类的知识分子,他经常处于对话的核心。围绕他形成的这个群体不是不谈政治,但谈的很自然,每个人表述自己的学术观念,而不是代表国家或者意识形态。那个氛围我始终认为是非常难得的,既值得怀念又值得推广。

象外 :您早年在中国,青年到美国,包括您的研究很大一部分是用英文书写的,汉字/汉语以及背后的文化对您来说意味着什么?

巫鸿 :我出国的时候已经30来岁,和现在十几岁就出去的孩子不太一样。我们那一代人还是要学古文、背古文的,我中学的时候还参加里了一个《左传》小组,后来还把整个《左传》标点了一遍。我父母的朋友中不少是很有名的学者,我虽然不太理解他们在做什么,但多少有点潜移默化的影响。出国以后从中文转到用英文书写,这个转化相当有挑战,因为从一种语言、一种叙事转到另外一种语言和叙事不是一个简单的翻译问题,不同语言的逻辑和思维方式很不一样。但不管怎么样,我糊里糊涂地就转过来了。

我在美国的研究生总问我怎么写作,我意识到当我写作的时候,总有一个相当清楚的读者在脑子里,我总是跟假想的一个人或一群人说话。这可能和我长期做老师的经验有关系,因为你讲课的时候总不能对着一个空屋子说话吧。早年在哈佛大学开始用英文讲课,一开始每堂课我都要写讲稿,虽然不一定照本宣读,但有讲稿心里就会比较踏实一些。所以当时我写了很多讲稿,有一部分后来变成了书,比如《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》就是从我在哈佛的讲稿中发展出来的。

1927年 - 2011年

本名孙璞,字仰中,号牧心

画家、作家、诗人

象外 :已逝的作家、艺术家木心在美国的第一个个展也是您策划的,很多人认为木心的好,在于他在某种程度上重新挖掘或复活了汉字或汉语文学的美。您怎么看木心的艺术?

巫鸿 :我对木心没有真正研究过,因为他首先不是一个画家。虽然他画得很好,也做一点音乐,但是他主要是一个文学家。在我看来他和别人很不一样的一点是,他很有意识地把自己活成了一件艺术作品。我第一次看见他的时候他岁数也不小了,但却是那么精致,不论是衣着、举止和谈吐,他都是非常美的一个人。考虑到他原来和那时的生活处境,真是难以想象。

那是我最强烈的感受——他所有的作品都属于他这个“人”。而且我觉得他有一种特别的“隐身术”,就像他自己说的,“呈现艺术,退隐艺术家”。而他的退隐方式也是很别致很有艺术性的。我到今天对木心还是这么看,就是虽然他的画我很喜欢,他的散文我也很喜欢,但是我总挥不去这个人的整体印象。

〇 谈当代艺术

象外 :此前采访美术史学者徐小虎先生,我问她如何看待当代艺术,她说当代艺术让她伤心,因为她觉得无论是西方还是东方,当代艺术在很大层面上都已经失去了对神性、对更为恒久的存在的尊重,所以当代艺术里面很大一部分就变成设计、点子或游戏,跟“艺术”已经没有太大的关系。在此我也想以同样的问题来问您:您对当代艺术总体上的看法是怎么样的?

巫鸿 :谈当代艺术,我们首先应该意识到我们都身处当代之中,因此也就不可能看到全貌,只能看到离自己近一点或比较熟悉的地方。只有等事情都过去了,距离拉开了,当人们能够回过头看的时候,才有可能看见全貌,也才能进行历史判断。比如文艺复兴的全貌现在大概可以看到了,但文艺复兴时期的人肯定是看不清楚的。所以,当代艺术的“总体”我肯定看不出来。

对我来说,和当代艺术的关系有点像和空气的关系——当代艺术家们都还是活人,他们之中有的我认识,有的是朋友,有的原来不认识,做个展览也就变成熟人了。因此当代艺术是一个变量,不像古代艺术那样是一个已经沉淀下来的,可以被客观地评价估量的现象。我觉得这种“身在其中”地体味变化是一件有意思的事情,比如说中国当代艺术从上世纪80年代到90年代、继而到现在一直在变。具体好不好,我不太愿意马上去做这种判断。

象外 :您认为什么是好的现当代艺术?

巫鸿 :谈论当代艺术时不应该马上评论它的艺术史价值,原因同上。可以肯定的一点是,大部分现在的艺术会消失。我们可以反观一下:历史上曾经有那么多艺术家,最后留在史书里有多少?几万分之一还是几十万分之一?我们现在怎么能够判断谁会留下来呢?

比如20世纪初期的艺术家里,有人认为徐悲鸿的贡献非常大,也有人说他画得不怎么样。但不论如何他是美术史上很重要的一个人物,他的重要性不光体现在他的绘画作品上,也包括他对中国艺术教育以及其它很多方面的影响。再回头看看上世纪的80年代,那时中国当代艺术开始成为一个浪潮。我们至今还在对其梳理,一些人在历史上的重要性会逐渐得到肯定,虽然对当时的上百个群体和参与的艺术家里仍需要继续挖掘,但肯定不会所有人都能进入历史。这些,都是艺术史研究的常态。

对我而言,最重要的一个指标就是原创性——不仅是形式上的,更重要的是概念上的原创性。还有一个我比较在意的,就是艺术家的思考和创作过程是否具有持续的逻辑,是否形成了清晰的发展线路。如果他的发展具有持续性而又和别人不太一样,甚至和前人也不太一样,那就值得重视。

象外 :谈及艺术的原创性,中国古代画画的人似乎从来不提倡这一点,他们都会说我学的是谁,用的是谁的笔法,所以您说的原创性是指什么?

巫鸿 :古人这么说是指他的学习过程。真要评论起来,张彦远说吴道子是前无古人、后无来者,评价的那么高,那不是原创是什么?石涛也说“一画之法,乃自我立”。当然他们不一定用“原创性”这个词,但作为一个艺术家,他必须有这种信心或使命。画家在学习的过程中肯定要临摹和学习前人的很多东西,但要成为一个真正了不起的艺术家,还是要在原创性上有所贡献。

象外 :艺术家是否有义务和责任去创新,业内多有讨论。最近陈丹青在唐人当代艺术中心的个展,艺术圈内外也有很多不同的声音。对于一个艺术史学者来说,是否存在一个纯粹和客观的视角去看待类似的争论?您跟陈丹青很早就认识,且在美国给他策划过第一个个展,我想大家会想听听您的看法。

巫鸿 :我不太愿意参与这些争论,主要是因为从我的角度来看它不太像一个严肃的讨论或争论。真正的争论或辩论是需要彼此尊重的,需要有一个基本的规矩——你可以不同意对方的观点,但你首先需要理解他的观点,而且首先得把他的观点客观地呈现出来,然后再去谈,再去批驳。现在我看到的往往不是如此,而是一下把对方说得很不好,甚至牵涉人格问题。这在我的概念里不构成学理上、思想上或艺术上的争论。

跳出来看一下,我觉得陈丹青最近的展览呈现了一个清晰的发展线路,他知道自己在做什么。别人说他的《西藏组画》画得那么好,其实他自己从来没有这么说过,是大家把他抬得很高。从80年代初到现在,他对艺术的理解,包括他从再现转向画图片,他的变化是清晰的。但要说他在历史上有多高或者多好,我不做这个评价,原因在前面已经说过了。

象外 :现在有很多企业开始做跟艺术跨界的事情,对这个趋势您怎么看?

巫鸿 :总体来说是好事。有钱人参与艺术并不是现在的新事情,在古代也是如此——比如仇英(约1494年~1552年)所处的明代,或欧洲的文艺复兴,都是如此。把艺术想得绝对纯净,一沾点钱就脏,是一种不了解美术史的幻想。

象外 :大公司进入到艺术领域,背后可能有很多原因,比如投资、收藏、或者只是为了“面子”,等等,此外还有一个可能性,就是企业希望从艺术家身上汲取灵感,激发商业上的创新,您认为这个逻辑成立吗?

巫鸿 :如果确实如此的话,那我觉得是最好的逻辑。但即使达不到这个高度,艺术赞助也最好不要过度干预艺术家,不要从公司的目标出发对艺术家说你该干吗。一个较好的方式是选择优秀的艺术家,让他们自己去做。

象外 :艺术/艺术家能给予商业社会某种灵感或刺激,是因为什么?

巫鸿 :这个问题太广泛了。艺术跟商业从来没有脱节过,艺术家也要生活,比如伦勃朗等艺术家都是很有商业头脑的人。到了现代,尤其是波普艺术产生以后,商业已经在艺术运作的目标之内。艺术和设计、时尚的边界也愈益模糊,与商业运作之间也已经没有绝对的边界。

象外 :就个人而言,您喜欢还是讨厌这个?

巫鸿 :我不讨厌。波普艺术创造了非常好的作品,安迪·沃霍尔是个很了不起的艺术家。他有些东西实际上是很有精神性的,比如他曾经采用美国辛辛监狱最后一张电椅的照片,把它做成一件看上去像墙纸一样的作品。表面很商业,但其实充满紧张感和政治性。这些东西都不是简简单单就可以归类定性的。

象外 :您怎么看新媒体包括AI、VR这些技术对艺术发展的影响?

巫鸿 :这类新媒体艺术已经不“新”了,但看到其中一些还是觉得挺好玩的。一些年轻艺术家对新媒体尤其是新科技方面的东西感兴趣,也比较敏感,对此我觉得应该持开放的态度。

象外 :艺术史上的变革常常跟新材料、新技术、新方法和新观念有关,现在有一种批评的声音,认为当代艺术走到了死胡同,不知该如何前进了,在您看来,科技能够解决这个困境吗?

巫鸿 :这种批评有点耸人听闻。历史地看,新艺术潮流不知多少次被说成是“走进死胡同”,但当代艺术至今也没有死。摄影术的发明的确给艺术带来了新的逻辑,电影、录像、VR出现之后,艺术的技术属性也越来越强了,在一定程度上更新了艺术的概念。但总的来看,我感到技术既不能解放艺术和艺术家,也不可能否定艺术和艺术家。这种情况是不会出现的。

象外 :每年从艺术院校毕业的学生很多,可能由于大的艺术市场不太好,很多人就觉得做艺术没有出路了,您有什么建议给他们?

巫鸿 :不能每个艺术学生都想着要做专业艺术家,因为社会对专业艺术家的需求不是无限的。在美国招硕士和博士研究生的时候,学校和导师都要考虑人才市场的需要,你要是培养太多了他们自然会找不着工作。在国外,其实大部分艺术学生都不可能靠做艺术吃饭,纽约饭馆里端盘子的大部分都是艺术学生或年轻艺术家。一些人这样做了很多年,如果实在不能出头,那可能就必须改行做设计或者做其他工作了。

大家也可以从另一个方面去想一下,就是并不是做艺术家就比做别的了不起。我记得我的孩子小时候在美国上一所很好的业余音乐学校,它的培养理念和我原来想的完全不一样。在国内,孩子学弹琴、拉琴,家长会马上希望他出人头地,而他们那儿从一开始就灌输一个观念,就是你必须要跟别人配合。理由很简单:社会对独奏音乐家的需求是非常少的,如果你只会独奏,最后你可能连乐队和乐团都进不了。画家也是这样,除了绘画,你应该还有别的可做之事,比如与装饰设计相关的工作,美国一些很有名的艺术家实际上是从设计学校出来的。

〇 谈审美焦虑

象外 :香港设计师赵广超曾经在采访中对我提出一个观点,他说现代人是得有多懦弱,最后连“美”这个东西都不敢承认了。在当代艺术圈,对美的鄙夷似乎更明显,只要作品美了,就显得特别不艺术;但从大众的角度来看,如果一个东西不美,它凭什么叫艺术?对这两个观点您怎么看?

巫鸿 :我觉得各自有各自的道理,但也都有些意气用事。用比较学术的观点来看,不同人说的“美”常常不是一个事情。我曾经写过文章讨论“美”这个字,指出这个字在中国古代更多地是用在艺术之外的语境中的,比如“美食”、“美政”等等。文人艺术家和评论家很少用这个字谈艺术。把“美”作为艺术的理想这是很西方的观念。老百姓现在说的美,通常指视觉上令人舒服或欢愉,但问题是,如果一件作品不带来这种直觉的视觉上的享受,就不是艺术了吗?

人们谈美的时候出现的分歧,首先是由于概念不够清晰和统一。如果把视觉的直觉享受等同于美,认为除此之外都不是艺术的话,那显然是对整个美术史和人类文明史有点无知。我倒是觉得,如果真要谈“美”的话,一种简要的办法是大家尽量去理解人类创造的不同的美,比如中国人认为什么是美,阿拉伯人又认为什么是美;商周人认为什么是美的,而为什么后世人又不那么认为了。这么想一想,大家可能就比较心平气和。

象外 :但现在的确有好多人,尤其是中产阶级有审美焦虑,而且这种审美焦虑更多是寄托在了孩子身上,比如让孩子去学画画什么的,在您看来,这里面存在哪些比较明显的误区?

巫鸿 :如果有误区的话,那就是人们把审美理解得太狭隘了。当然他们的意图是好的,觉得孩子应该接触一些视觉艺术,不要整天在那儿看书或做作业。我觉得一个比较好的方法是让孩子多读点美术史,了解古往今来有很多不同的对美的理解。李泽厚的《美的历程》在这一点上很值得读,就是说美是有历程的。为什么西方人认为裸体是美的,为什么古代中国人从来不画裸体——那是因为中国古人不懂美吗?肯定不能这么说吧。

象外 :最后问一个很多家长都会问的问题:艺术有什么用?

巫鸿 :这是个永恒的问题,到目前为止也没有绝对的答案,不然大家就不会不断地问了。我的回答是艺术当然有用,但不是“实用”之用、赚钱之用。而且,问这个问题的人常常对艺术有一种狭隘的理解。实际上,艺术不只是美术馆墙上挂的画,一个城市,一栋建筑,一个路灯,一个人穿的衣服,都不断和艺术发生关系,生活中到处都是艺术。如果说艺术无用,把这些东西里的艺术性都抽走,那我们的生活会变成什么样?几乎不能想象吧?

原标题:《专访巫鸿:要解决审美焦虑,最好是多读点艺术史》