一个叫西蒙的男人,通过BBC发起了“自杀”直播。

对此西蒙沾沾自喜:“没有人出生于死亡是同一天,我是最特别的那个。”

01

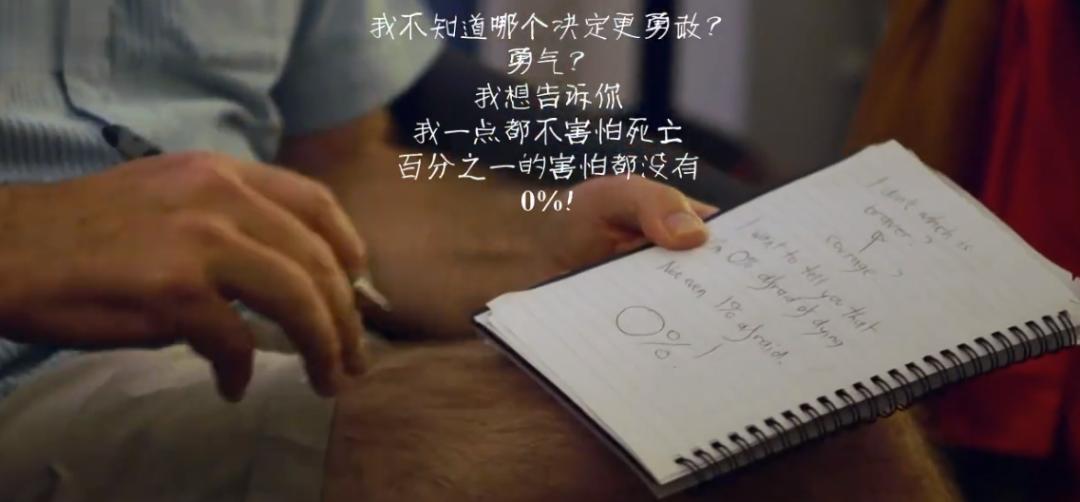

我并不惧怕死亡,哪怕1%都没有

西蒙毕业于剑桥大学,从来都是小团体中的佼佼者,风趣幽默,掌控者话语权,家庭幸福,儿孙绕膝。

医生断定他仅有半年到一年的存活时间,发病后四肢将慢慢退化,失去语言能力,并渐渐停止呼吸。

从小到大只缺课过两天,从不生病的西蒙,被命运判了死刑。

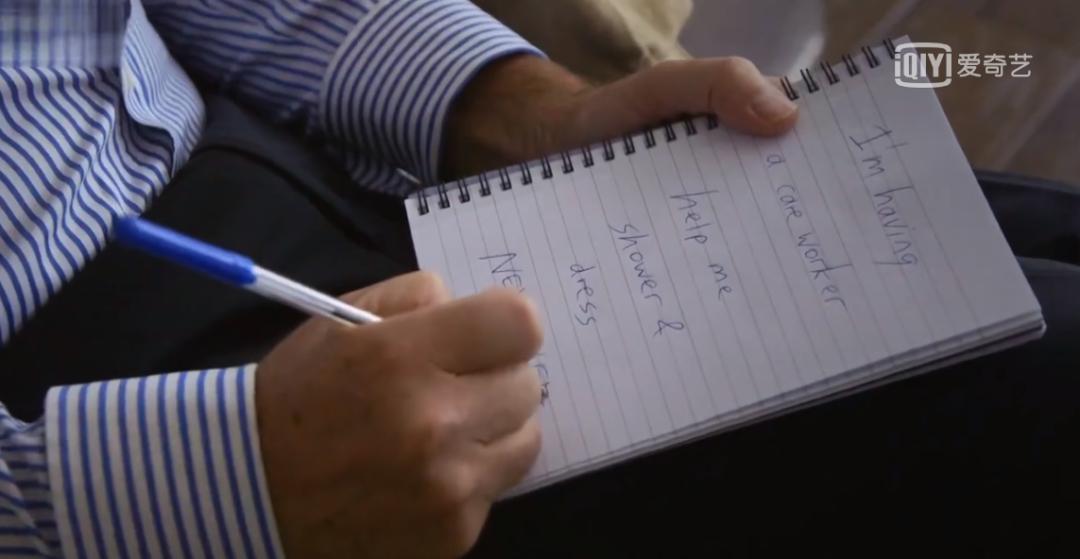

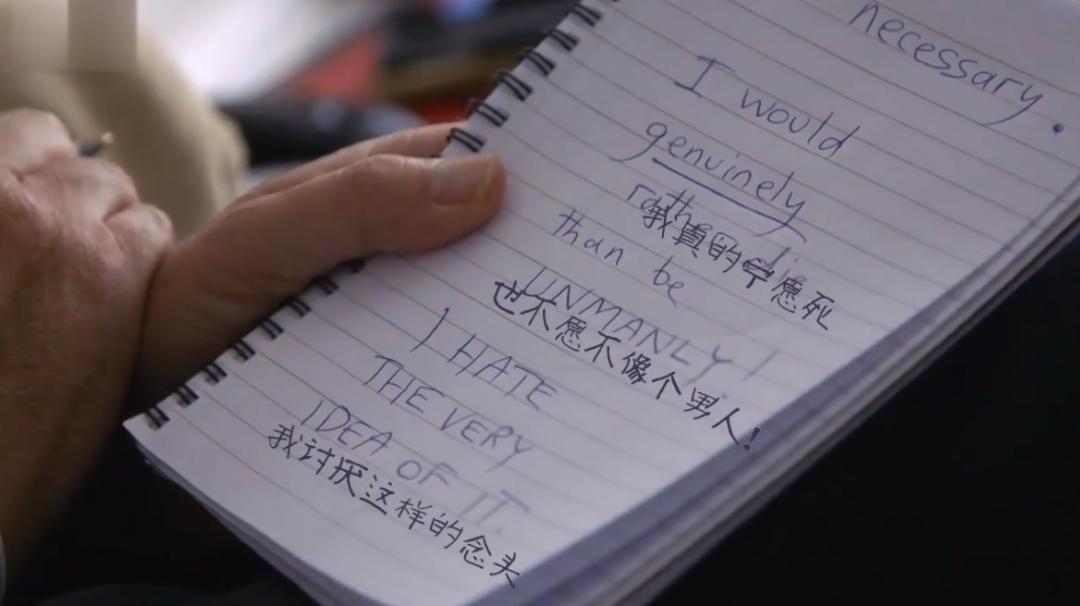

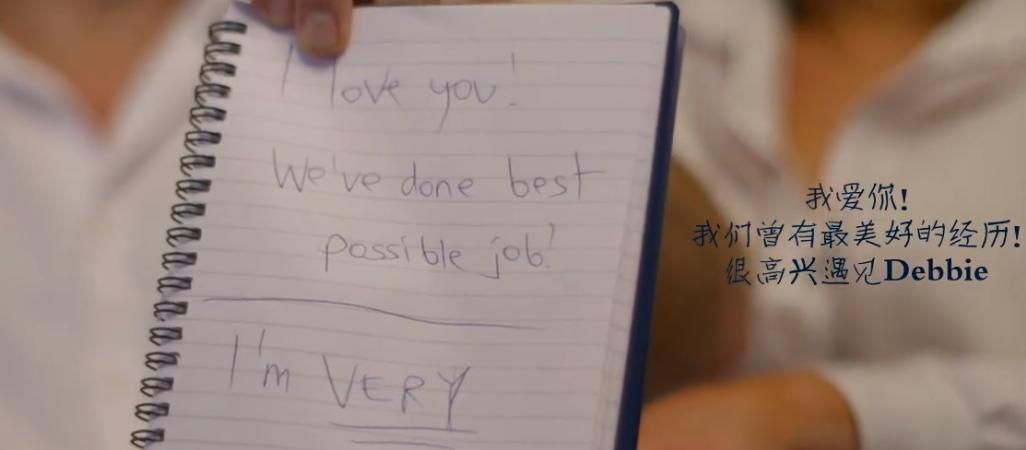

曾经精通四国语言,却渐渐丧失语言功能,只能借助仪器或在纸上一笔一划写下想说的话。

一旦触碰,痛苦就会变得清晰。

西蒙病情恶化比想象中更快,走路需要拐杖,上下楼护工搀扶,再没办法遛狗,呼吸慢慢加重。

妻子Debbie几近奔溃,强烈反对,这并不是她第一次直面家人的死亡。

女儿曾一度向母亲乞求结束她的生命,丧子之后,Debbie如何再有信心亲手送走西蒙?

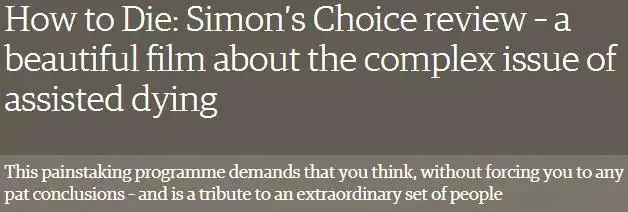

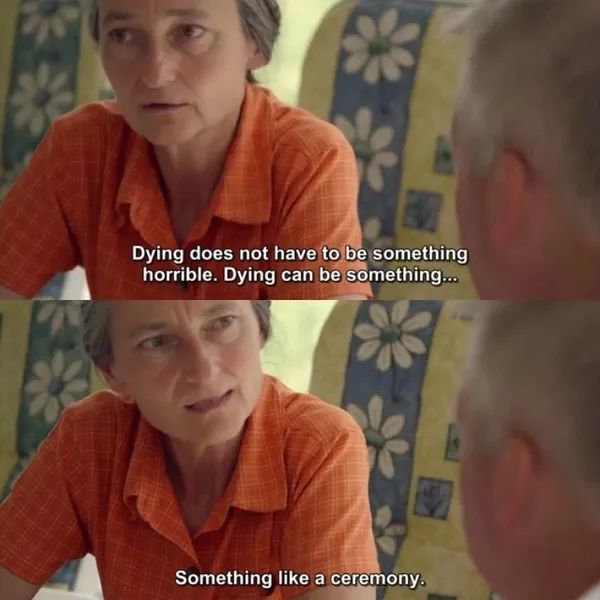

纪录片全长84分钟,导演始终保持着温情的克制,没有痛哭,没有争吵,没有追问。

和家人一样,他们给到了最大的尊重。

大学时的朋友们一直陪伴着西蒙,他们像年轻时一样荡秋千,抡圈,玩笑打闹;

他懂得用玩笑掩盖伤痛,用乐观化解忧愁。

我并不惧怕死亡,哪怕1%都没有。

对家人而言,他们得承受内心的煎熬去结束他的生命,西蒙的冷酷正在于此,西蒙的诚实也在于此。

影片的最后,西蒙在朋友们的陪伴下推开了药物开关,亲手结束了生命。

面对死亡,他当真不怕吗?临行前的笑容,或许是最好的答案。

人有选择死亡的权利吗?

生命可以被人为量化吗?

在英国,鼓励或帮助他人自杀最高可量刑入狱14年。但在欧洲另一端的荷兰、比利时、卢森堡及瑞士,安乐死是合法的。

纪录片拍摄期间,“安乐死”法案20年来首次在英国下议院进行投票,如果法案通过,安乐死将在英国合法化。

提案引发轰动,民意走向两端。

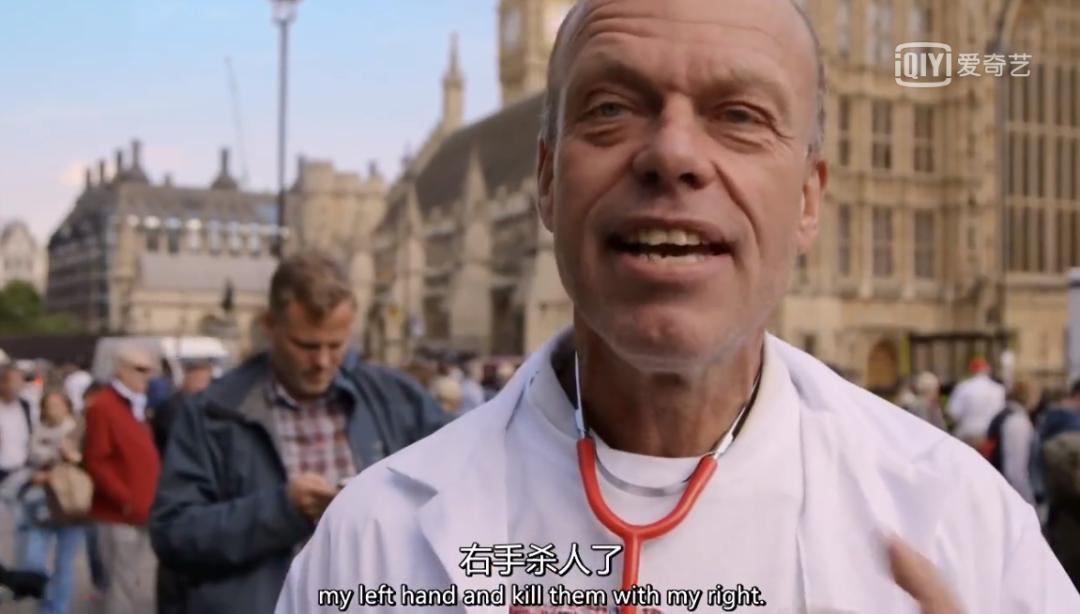

“我们今天是来保护社会上的弱势群体,而不是立法来杀害他们。”

法院外的抗议者声势浩大,一位来自马盖特的医生说:

“如果法案通过,等到周一早上,我就可以左手医人,右手杀人了。”

终结生命被视为自私,“安乐死”一直被架在舆论的风口,有人控诉,有人举双手赞同。

纪录片播出时,120万英国观众坐在电视机前观看西蒙的“自杀”直播,用2分钟结束生命,没有痛苦,没有恐惧,甚至感觉轻松。

《卫报》说:它让你痛心,亦让你思考,却不至于逼迫你作出任何结论。

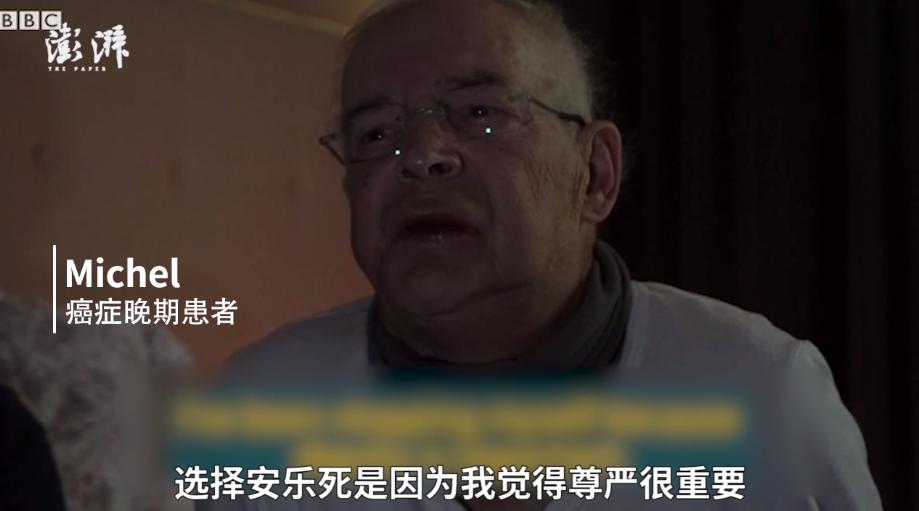

纪录片中,西蒙不止一次提到“尊严”两个字,生命中的罪孽和福祉,他全盘接受,只求带着尊严离开。

错了吗?似乎没有。“尊严”,是大多数临行者的美好愿望。

73岁的L女士,来自荷兰,姐弟两人从小被父亲毒打患上严重的心理疾病,焦虑、抑郁、恐慌,弟弟吃光整瓶安眠药自杀。

15年间,这位医生为了帮助太太实现安乐死,奔走多年,打申请、写报告,终于“杀死”了L女士。

“我从来没有快乐过,我甚至不知道快乐是什么”的时候,一句轻松的“微笑面对生活”才是最大的残忍。

不论是西蒙的抉择还是L夫人的死亡事件,都不可避免地被冠上“人道主义毁灭”的骂名,BBC曾收到1200宗投诉。

上议员写信给电视台,称节目“令人厌恶”,“可耻”。

一个处于生命绝境或者极端痛苦中的人是否可以自愿做出决定结束自己的生命,并获得道德上的辩护?

在生死问题上,从来都没有正确答案。

我们能给到的最大善意,是在病患家属承担起常人难以想象的痛苦与恐惧时,停止议论,停止鞭挞,阻止其演变成为一场“协助杀人”的闹剧。

“我还想活”

影片最后西蒙母亲的一段话,是整部纪录片最惊人的部分:“是的,西蒙很勇敢。可是那些坚持到生命最后的人,也很勇敢。”

因为“活着”,是生命中最珍贵的礼物,死亡是一件不必着急的事,只要你还想“活”。

曾经在海淀医院安宁病房内,24岁的儿子为病情急速恶化的父亲老罗举行了一场特殊的婚礼。

父子俩在婚礼前夜聊起墓地,聊起老伴儿,聊起身后事,好几次哽咽着终断话题。

医生说,老罗在儿子婚礼那天,身体疼痛达到10级,一声痛都没喊。

在生命经过悲伤,又经过喜悦之后,在真正的痛苦来临之时,我们是不是还可以轻松地说出“未知生,焉知死”?好难。

西蒙曾在临行前给母亲留了一张字条,内容简单:“感谢您此生能做我的母亲。”老太太哭了。

在这些故事里,死亡并不是黑暗的绝望,甚至成为透过黑暗的微光,它有期许,也有呼唤。

这场直面死亡的自省,是这个世界上的大多数人都望而却步的事。

那期的辩题是——该鼓励患者活下去吗?蔡康永说:我们对“死亡”,缺乏练习。

坦然面对这个“禁忌”,需要多大勇气?

练习死亡,并不是接近死亡;练习死亡,才真正开始追问生命的意义。

在主宰了这场生死轮回后,生命在来与去之间,生生不息。

原标题:《BBC直播“自杀”全过程:坦然面对禁忌,需要多大的勇气?》

阅读原文